解读千古神典:老子道德经的多维度翻译探究

老子道德经是中国哲学史上极为重要的一部著作,自唐代以来,便被广泛传颂,并在后世不断有新的翻译版本问世。这些翻译不仅体现了当时的文化水平和语言能力,也反映了不同时代对这部经典意义的理解与重视。

首先,我们可以从历史上的几个代表性翻译版本入手。最早的汉语本由老子的亲传弟子韩非所作,但由于失传,我们无法直接阅读。在唐代,由李耳(即老子)之孙封氏所编纂出的《易·卦辞》中,可以看出初期对“道”的理解已经相当深刻。

到了宋代,由邵雍所创立的《太极图》,进一步阐释了“道”的玄妙,为后来的诸多哲学家提供了灵感。而朱熹等人的注释则更加注重理性的解释,使得《道德经》的内容更加符合儒家思想。

在近现代,则出现了一系列以实用主义为指导原则的新式翻译,如梁启超、林庚等人,他们将《道德经》中的智慧融入于当时社会实际问题中,以此来推动社会变革。例如,梁启超在其翻译中,将"无为而治"这一概念,与西方政治理念相结合,提出了一个新的治国理论,即"无为而治法",这种方法论至今仍有影响力。

此外,还有许多现代文学作品通过创意性的方式来再次诠释《老子道德经》的内涵,比如电影、戏剧甚至音乐作品,都能以艺术形式展现出不同时间背景下的理解和感悟。这一过程,不仅丰富了我们对于这部古籍的认识,也促进了跨文化交流与互鉴。

总结来说,《老子道德经》的翻译历程不仅是一个文字表达的问题,更是一种深层次文化交流和价值观思考的手段。每一次新的解读,无疑都是对这部伟大文明遗产的一种尊重与继承,同时也是我们今天生活方式的一种引导。在这个全球化的大背景下,这些不同的翻譯版本也让我们看到,在不同的历史条件下,对同一份文本进行重新审视,其背后的文化意义是何许人也,而不是单纯的一个字母或词汇的问题。

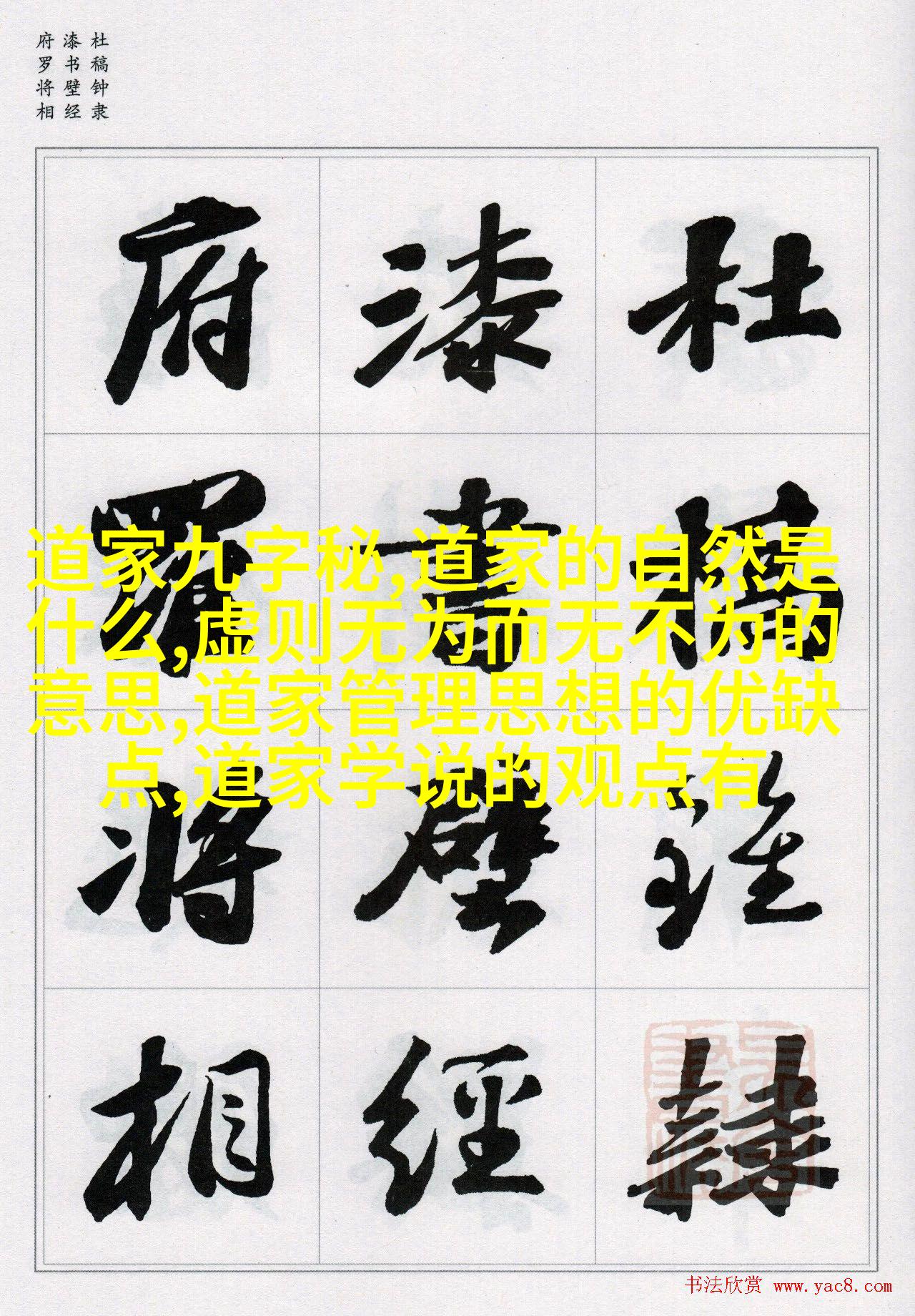

标签: 道家九字秘 、 道家的自然是什么 、 虚则无为而无不为的意思 、 道家管理思想的优缺点 、 道家学说的观点有