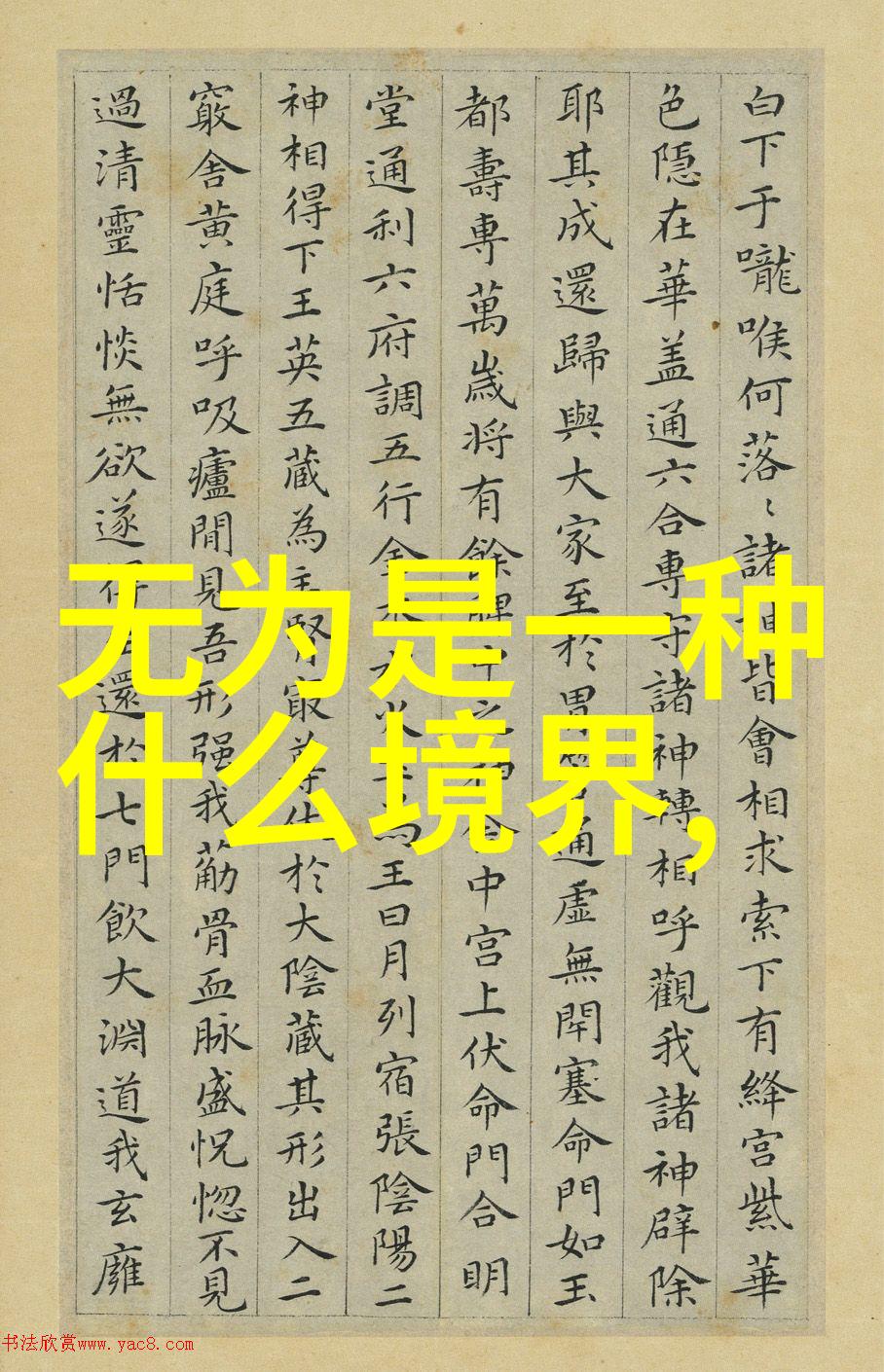

在这个世界上,有一种哲学,叫做“无为”,它源自中国古代的道家思想。简单来说,“无为”就是不去干预自然,不强求结果,而是顺其自然地让事物发展。这一思想深刻影响了后世的很多哲学和实践,形成了一套独特的宇宙观、人生观和价值观。

“无为”与“有为”相对立,但又不是简单的对立,它们之间存在着某种内在联系。在人类社会中,无论是政治、经济还是文化等领域,都需要找到一种平衡,即既不能完全依赖于人的主动干预,也不能完全放任自然规律来决定一切。这正如我们常说的“度”的问题,是一个非常复杂而微妙的问题。

从个人层面来看,“无为”的含义更深远。一个人如果过于追求功名利禄,不断地去争取更多,那么他的心灵就会变得空虚,因为他总是在不断地向外寻找满足,而不是停下来反思自己内心的需求。这种状态下的人往往会忽略了自己的健康和幸福,这就像是一艘船永远只看前方,没有回头望,就可能迷失方向,最终难逃沉沦。

相反,如果一个人能够学会适应环境,顺应自然规律,他的心灵就能得到宁静。他可以通过冥想、瑜伽或者其他修身养性的方式,让自己的心态更加平和,从而达到一种超脱世俗烦恼的境界。在这一过程中,他也许会发现真正重要的是内心的平静,而非外界的一切变迁。

然而,当我们谈到“不为”,则意味着更进一步,我们要把握住那些最本质的事情,不去介入那些已经被确定的事物或结果。不作为并不意味着懒惰或袖手旁观,它是一种选择,一种智慧选择。例如,在处理人际关系时,我们应该知道什么时候该坚持己见,什么时候该妥协,这需要很高的情商以及对周围环境情况的大量考虑。

但当我们说到“不可”,则涉及到了可能性与限制的问题。在现实世界中,每个决策都伴随着风险,每一步行动都可能带来未知后果。但这并不是说我们应该退缩,而是要正确评估这些风险,并根据实际情况做出合理判断。如果每次行动都因为担忧失败而被推迟,那么我们的生活将会变得毫無動力,因为没有任何事情是绝对安全的。

此外,“可与不可”的区别也是一个重要的话题。当我们面临抉择时,我们通常会考虑哪些选项符合我们的期望,又哪些是不符合或甚至有害的情况。而这种分辨能力对于个体成长至关重要,因为它帮助人们避免错误,同时促使他们走向正确之路。

最后,当提到“不知与见”,则涉及到了知识边界的问题。尽管现代科学技术极大提升了我们的认知能力,使得我们能够探索更多未知领域,但仍然存在许多无法用语言描述或理解的事情,比如爱情、艺术创造力等。此时,我们是否应该接受这一现实?还是继续追求那份超越言语范围的事物?

综上所述,无论是从个人层面还是集体层面,“无为”、“有為”、“可與不可”以及「不知與見」都是引导人们思考如何在充满变化和挑战的世界里找到自己的位置,以及如何保持良好的精神状态以应对各种状况。这一系列问题共同构成了一个巨大的智慧海洋,其中蕴藏着丰富的人生经验和哲学智慧,对于今天的人们来说尤其具有意义。