引言

在中国古代,政治哲学是社会文化生活的重要组成部分。无为和有为作为两种不同的治国理政方式,在历史上分别得到了各自的发展和应用。无为代表着一种轻松、不干预的态度,而有为则意味着主动出击、积极行动。在这篇文章中,我们将对这些概念进行深入探讨,分析它们在中国古代政治思想中的表现以及相互之间的区别。

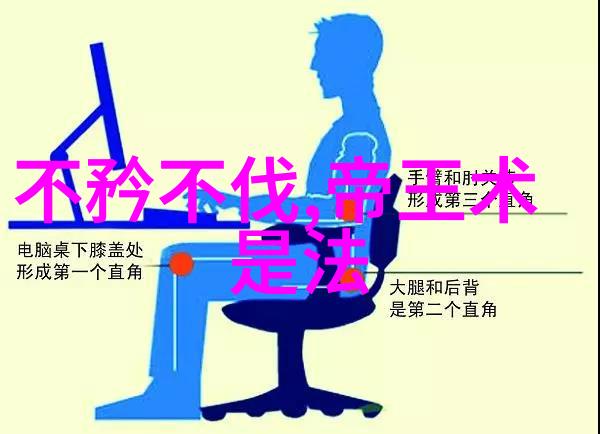

无为智慧:道家哲学背景下的治世之术

道家智慧源自《道德经》,其中提倡“无 为而治”,认为天地万物都遵循自然规律,不需要人工干预。这种观点强调的是顺应自然,不强求改变世界,而是让世界按照其内在规律发展。这一理念体现了“非攻”、“养生”的精神,即通过放松、休息来达到身体健康与心灵平静。

有为策略:法家的执政手段及其特点

相对于道家,无为,则与法家的政治理念紧密相关。法家以韩非子最著名,他主张通过法律制度来规范社会行为,并且提出“利害相感”的原则,即用赏罚来影响民众的心理状态,以此达到有效控制人口的手段。

治世之路:从无為到有為的转变

随着时间推移,无為與有為並不是固定不變,它們會隨著時代背景及社會發展而轉變。在春秋战国时期,由于国家间频繁战争,竞争激烈,因此许多君主开始采取更积极主动的策略,如扩大领土、增强军事力量等,这些都是典型的有為行为。而到了汉朝以后,由于内部稳定外部安全问题得到解决,无為又重新受到重视。

实践案例分析:秦始皇与汉武帝

我们可以通过历史上的两个典型人物——秦始皇和汉武帝,对比他们施行政策时是否采用了无或多方面策略。

秦始皇统一六国后实施了一系列严厉措施,如焚书坑儒,将百姓集中居住于长城边缘地区等,这些做法体现了他采取了较多程度上的“有為”。他的统一政策虽然成功实现了中央集权,但也导致严重的人口流离失所,以及文化知识损失。

汉武帝则不同,他更多地依赖于文官系统,对外使用兵力扩张疆域,同时也注重内政建设。他的一系列改革如罢黜千夫所指之恶臣,使得国家更加稳定。但他的海外扩张引发了一系列的问题,也可以看作是对“有為”的一种实践。

结论

总结来说,无 為 与 有 為 在 中国 古 代 政 治 思 想 中 都 具 有 重 要 的 地 位,它们反映了当时人们对于如何管理国家和社会关系的一种思考。一方面,无 为 提供了一种避免过度干预,从而保持社会秩序的心理安慰;另一方面,有 为 则提供了一套实际操作手段,用以促进经济增长、维护国家安全。此两者并不是绝对对立,而是在一定条件下可以相辅相成,最终使得一个健全、高效的大政方针能够形成实施。

标签: 道家提倡怀疑的教育方法 、 老子无为而无不为对人生启迪 、 筑基的修炼方法 、 道家道心的最高境界 、 古代道家的处世态度和思想