在中国哲学中,“无为而治”这一概念,源自道家思想特别是老子的《道德经》。它强调的是一种非干预、不作为的治理方式,即领导者应当保持内心的平静与清净,不去干预人们的行为,让事物自然发展,这样才能达到最好的社会秩序和人际关系。

首先,我们需要明确“无为之治”的本质,它并不是指完全不做任何事情,而是在于领导者的行动应该符合自然规律,不要以个人意志去强加于他人或事物。这一理念要求领导者具备高度的智慧和远见,他们应该洞察到事物发展中的根本原则,从而采取相应措施,以最小化自己的介入,最大化社会效益。

其次,“无为之治”的实践需要一种特殊的心态,那就是宽容和包容。在这样的心态下,领导者能够接受各种不同的意见和建议,并从中寻找共同点,而不是固执己见。这种宽容也体现在对错误或失误的处理上,当发现问题时,领导者会选择纠正,但不会过度批评,以免伤害人的自尊心。

再次,“无为之治”并不意味着放任或懒惰。实际上,它要求更高层次的人格素养和政治责任感。当某些情况下必须进行干预时,无为之主就像天地一般,不动声色,却能使万物得以生长发育。因此,无为之主既不能过度介入,也不能完全旁观,他必须始终保持冷静,对待每一个事件都要有足够的情报分析能力来判断何时、何处、何种程度才适合介入。

此外,无为之治还包含了对时间价值的一种认识。在这个过程中,无论是古代还是现代,只有正确把握时间,并让一切按照自然法则运行,都能实现最佳状态。而对于那些急功近利的人来说,他们往往忽视了长远效果,最终可能导致更多的问题产生出来。

最后,没有错过机会是执行“无為”政策的一个关键因素。不仅要知道什么时候不应该干涉,还要知道什么时候可以有效地参与进来。这样做可以避免两头落空的情况:既没有利用好每一次机遇,又没有保护好国家安全与人民福祉。

综上所述,“无為而治”是一种非常独特且深刻的管理哲学,它旨在通过减少政府或组织机构对市场经济系统直接影响,从而促进自由竞争、创新以及资源配置效率。此外,这一哲学鼓励决策制定者采用更加谨慎、耐心以及基于长期目标考虑的问题解决方法,有助于建立起稳定的社会环境,同时促进经济持续增长。但在实施过程中也存在挑战,因为它需要领导者的高超智慧,以及整个体系内部成员之间良好的协作精神。此外,在全球化背景下,将传统文化中的“無為之治”应用到当今复杂多变的地球村里,其难度将大大增加,但也是值得探讨的一个话题。

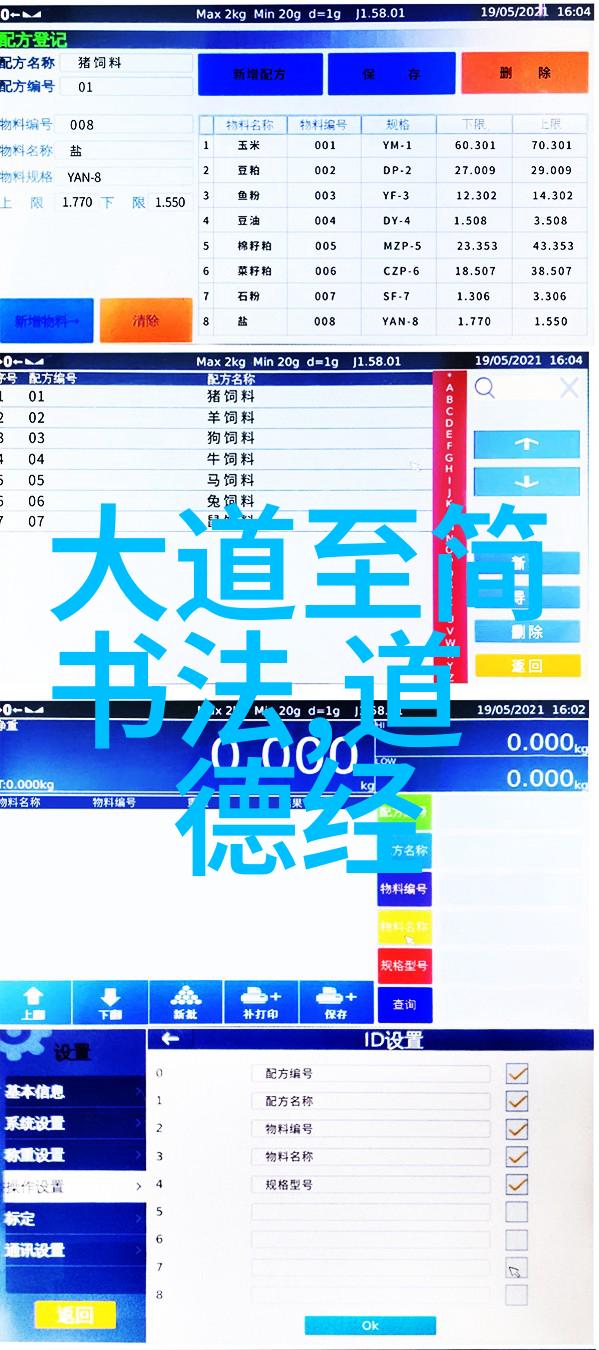

标签: 大道至简书法 、 《道德经》自然 、 大道至简无欲则刚意思 、 道家的修行境界 、 道德经原文 老版