在古代中国,政治哲学中有一个著名的概念叫做“无为而治”,它是由儒家思想家孔子提出的。这个概念简单来说就是君主或统治者不干预民众的生活,不施加过多的法规和税收,让人民自给自足,自然地形成秩序,从而达到社会稳定和经济繁荣。今天,我们可以从历史、文化和哲学三个角度来探讨“无为之治”的含义及其对现代社会的启示。

首先,“无为之治”这一理念源于孔子的仁政思想。在《论语》中,孔子提出:“己所不欲勿施于人。”这句话体现了他的道德观念,即要以身作则,不强加自己的意志于他人。因此,在政治上,他倡导的是一种宽松自由的人生态度,即让人们按照自己的方式生活,而不是被强制性的法律束缚。这一理念与后来的道家“无为”思想相呼应,他们认为只有不去干扰自然界,就能实现天地万物最终的一致。

其次,无为之治在实践上表现为减少政府干预,让市场力量起决定性作用。这一点可以从商鞅变法时期看出。当时商鞅推行了一系列改革,如整顿田赋制度、选拔贤能官员等,以此来提高国家实力,但这些改革并不属于传统意义上的“无为”。真正体现了这种理念的是战国末年楚汉争霸时期,楚国王室采取了放纵政策,使得楚国内部腐败严重,最终导致失去了战争中的优势。而汉朝建立后,由刘邦领导的一支农民军通过较小规模的战斗逐步扩张领土,最终取得胜利,这种平衡发展策略也体现了某种程度上的“无为”。

再次,无為之治并非意味着没有任何行动,只是指行动应当恰到好处,不宜过度介入。他认为,如果政府过分积极介入事务,便会造成反效果,使得原本可能顺利解决的问题变得更加复杂。此外,无為也包含了一种智慧,即识别哪些事情需要政府干预,以及如何合理进行干预。

最后,无為之治对于个人来说也有重要意义。它提醒我们不要盲目追求权力或者财富,而应该注重内心修养和道德品质。在日常生活中,我们也应该遵循这样的原则,比如尊敬他人,不轻易伤害他人的感情,也不要为了短暂的小利益而牺牲长远的人格形象。

综上所述,“无為之治”的核心思想包括尊重个人自由、减少政府干预以及通过恰当且有限定的行为来维持社会秩序。如果将其应用到现代社会,可以帮助我们更好地理解如何平衡个人的自由与公共安全,以及如何利用市场机制促进经济增长,同时避免滥用权力的弊端。此外,这一理念还能够激励人们关注个人品质与行为,对待他人以诚相待,从而营造一个更加文明谦逊的世界环境。

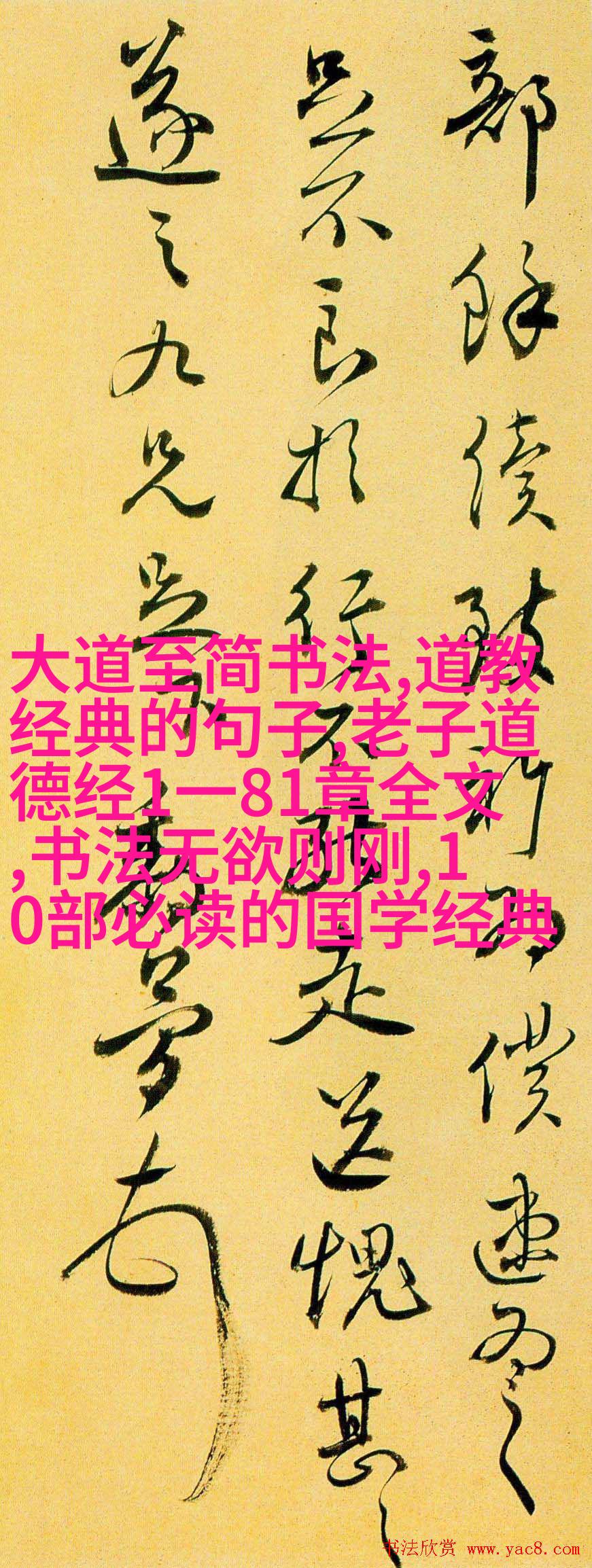

标签: 书法无欲则刚 、 大道至简书法 、 道教经典的句子 、 老子道德经1一81章全文 、 10部必读的国学经典