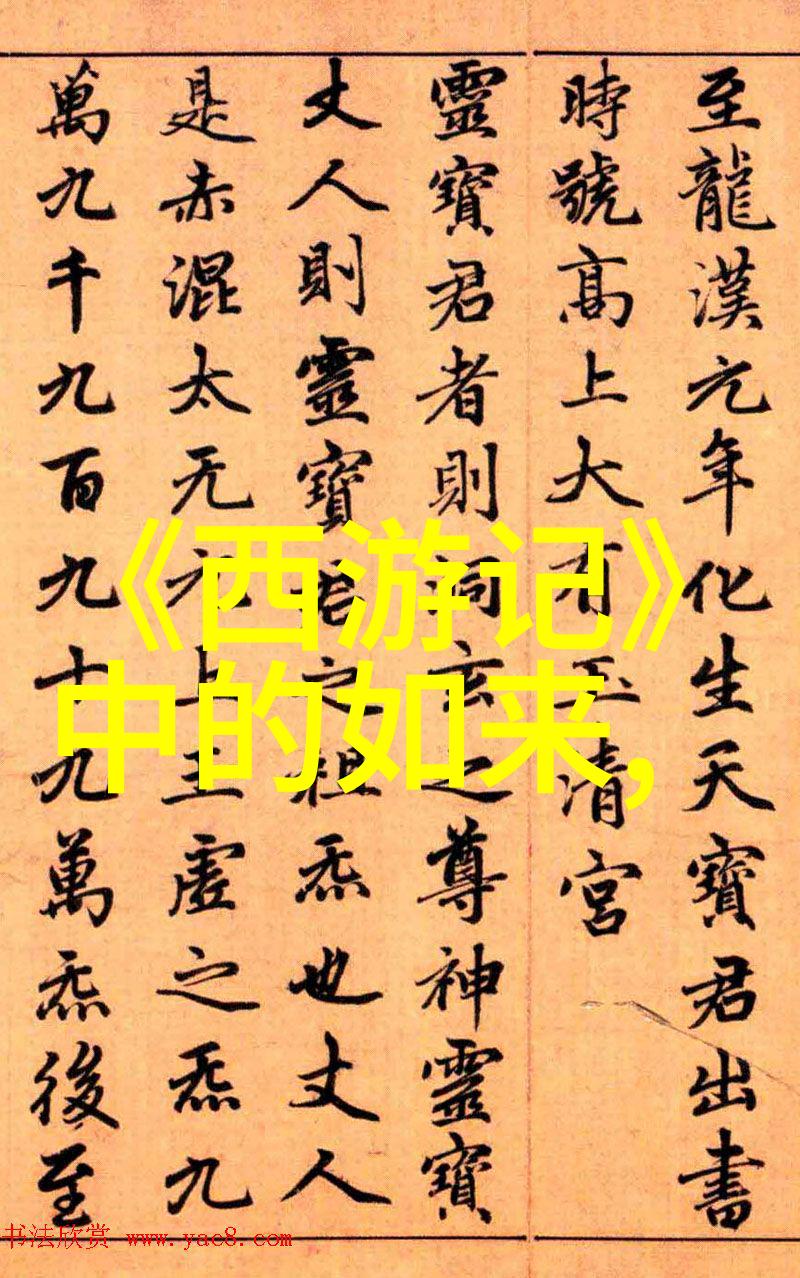

在中国书法艺术中,行书是一种既有写作快捷性,又能展现出深厚文化内涵的笔墨形式。尤其是在清代,这一时期的行书作品更是达到了艺术上的高峰,为后世留下了宝贵的文化遗产。本文将对清代著名学者们的一些代表性的行书作品进行欣赏,以此来探讨他们如何通过笔墨技巧和文化底蕴,将“文字”转化为“意境”。

清代行书之美:技术与意境的交响

首先,我们需要认识到,清代行书之所以具有独特魅力,是因为它结合了严谨的技术要求和深远的情感表达。在这一点上,它不仅仅是对字体结构、线条流畅性的追求,更是对人生哲理、自然风光等主题深入浅出的描绘。

行走天地间:王铎先生与他的草圣印记

王铎先生以其超凡脱俗的手法,在明末清初逐渐形成了一种新的草体风格,即所谓“草圣”的称号。他的《春晓》、《秋夜喜雨》等作品,都是他运用简洁而流畅的手笔,将自然景象捕捉得淋漓尽致。这类似于诗歌中的意象主义,只不过换了一种形式。

意境横溢:赵孟頫在清代行书中的贡献

赵孟頫作为明末文学家,他对于汉字本身有一种特别的情感投入。他认为每个字都有着自己的生命,从而使得他创造出来的小楷更加生动、活泼。而在清朝,他影响下的学生也开始尝试将这种小楷精神融入到行書中,使得整个画面充满了生命力。

清初两大家:吴伟业与李方膺

吴伟业和李方膺被誉为“二大山门”,他们各自发展出了不同的风格,但共同点就是强调手腕灵活多变,他们能够根据情感变化调整笔触,让整幅画面看起来更加丰富多彩。这样的技巧,无疑让他们成为后世学习研究的一个重要对象。

黄伯思:细节决定成败

黄伯思擅长利用轻重错落来营造气势,他相信一个好的艺术品并不仅仅依靠宏大的构图,而是要通过最微妙的小细节来塑造整体氛围。他的一些作品,如《题壁》,就展示了这一点,其中简单却又不失精致,充分证明了细节至关重要的事实。

传承古韵:师承关系探究

在中国传统艺术中,师徒关系非常重要,它不仅限于实际上面的指导,还包括心灵上的交流,以及思想上的共鸣。在这个过程中,每一位学者都会吸收前人的精髓,并根据自身的情况进行创新和发展,比如说郑板桥虽然主要以篆刻闻名,但他的几何布局已经预示着一种新的审美观念,对后来的水墨画也有很大的影响。

张若虚:追求天趣,不拘泥于规矩

张若虚以其超然物外的人生态度,在文艺界享有盛名。他的《兰亭序》虽非纯粹的商标,但是这份随性自由的心态,却常常反映在他那些似乎随心所欲却又不失工夫考究的大字当中。这也是为什么人们把他尊为“草圣”的原因之一,因为无论是抒发个人情感还是表现自然景色,都能达到极致效果。

宁静而不昏庸—人文关怀在清代行书中的体现

尽管我们提及到的很多作者都是才华横溢的人物,但即便如此,他们并没有忘记自己作为人应该有的责任感。比如说,有些作者会选择一些平易近人的内容去表达,也有人会选取一些历史事件或哲学思考去阐述,这样的行为反映出一种宁静而且坚守原则的心态,用笔触去抒写这些内心世界,最终形成了一种特殊的人文关怀精神。

总结来说,从文字到意境,本质上是一个从具体事物抽象出一般规律,再通过某种方式表现出来(这里通常指的是视觉表现)的过程。在每一位著名学者的身上,我们可以看到不同侧面的展现,同时也可以发现它们之间存在着共通之处,那就是追求完美、保持敏锐以及不断创新。此外,还有一个不可忽视的问题,那就是如何让这些文字变得具有生命力,使读者能够从其中感受到那份真正的情感和智慧,这正是我们今天继续研究并欣赏这些古老但永恒的话题所需考虑的问题。