无欲则刚:剖析古今智者对此理的诠释与实践

在哲学和心理学的领域中,“无欲则刚”是一个深刻而富有启发性的概念,它表达的是一种内心状态,即当个体完全摆脱了私欲、贪婪和恐惧时,自然而然地会变得坚强和果敢。这一理念源远流长,古代智者如孔子、老子等都曾经提出过类似的思想。

孔子的“己所不欲,勿施于人”,这句话蕴含着对他人利益的尊重,同时也反映了一种高尚的情操,这种情操是建立在“无欲”的基础上的。孔子认为,当一个人能够真正理解并践行这一原则时,他将变得更加坚强,因为他的行为不会被私欲所驱使,而是出自于对社会公正与道德规范的追求。

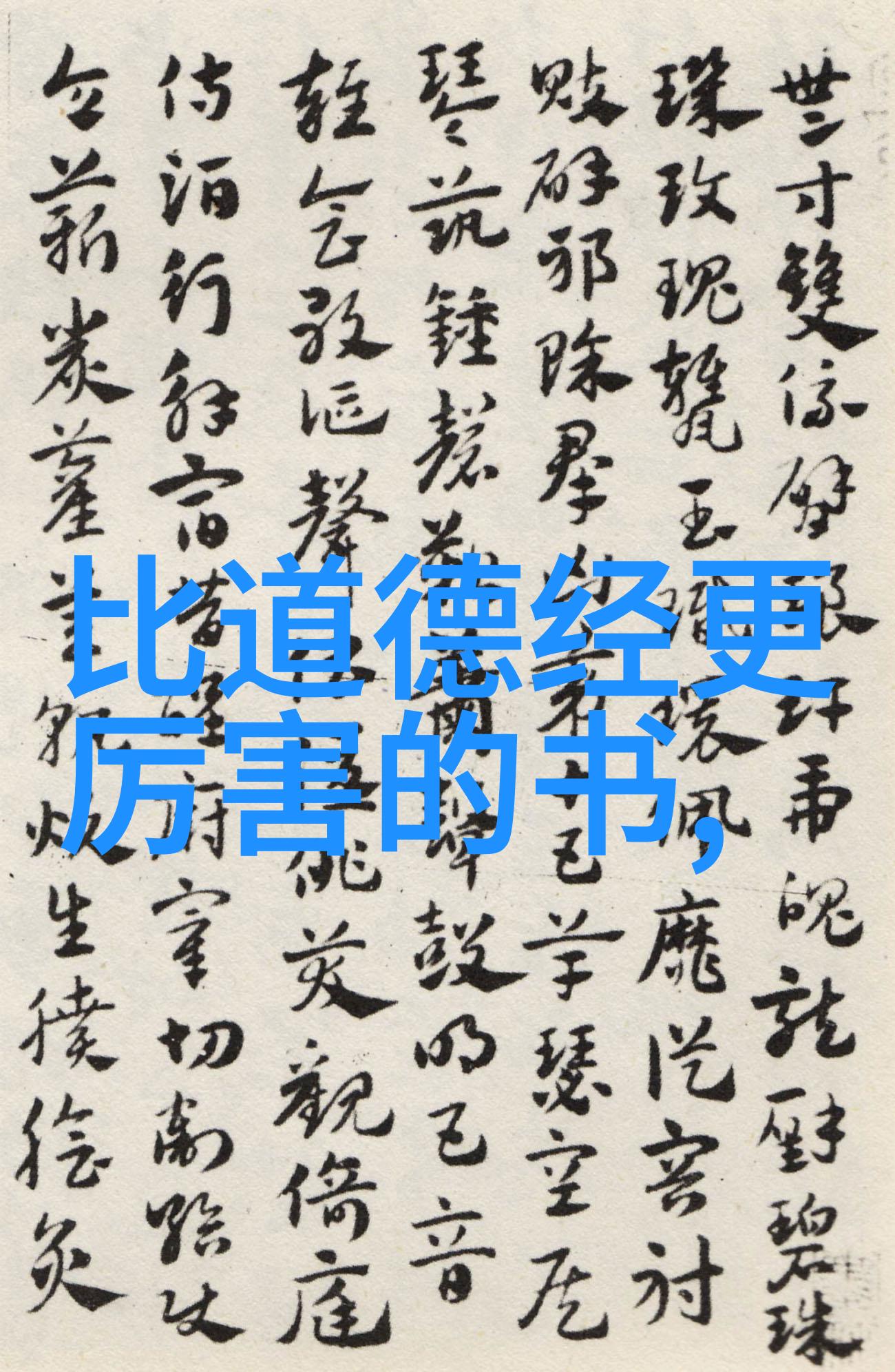

老子的《道德经》中也有类似的观点:“知足常乐,有余且忧。”这里提到的“知足”就是一种无欲的心态。在这种心态下的人,不再为物质上的拥有或失去而烦恼,因此他们的心灵得到了宁静,也就更容易做到事半功倍,更显得坚强有力。

现代心理学中的研究也支持这一观点。例如,美国心理学家艾宾浩斯(Hermann Ebbinghaus)发现,当人们减少了对外界刺激的反应,他们的心理能量就会更多地集中在内部世界上,从而可能导致更好的自我控制能力。这意味着,在某种程度上,无欲可以让人的意志更加坚定,使之面对外部挑战时表现出更多的刚硬性。

实际生活中的例证同样丰富多彩。比如说,一位医生为了救治患者,将自己的生命置于身后,这样的行为通常由一种超越个人利益的大爱驱动,是典型的“无欲则刚”的体现。此外,一些伟大的科学家,如爱因斯坦,他的一生致力于探索宇宙奥秘,并没有因为金钱或名誉问题而改变其研究方向,这也是基于对于知识本身无尽追求,不受私欲影响的一种表现。

总结来说,“什么叫做无欲则刚”是一种深刻的人生哲学,它要求我们从内心深处去掉那些不必要的情绪和冲动,只保持清晰、专注和坚定的意志。当我们能够达到这样的境界,我们便能像钢铁一样坚韧,不为世俗诱惑所动摇。